Böden entwickeln sich, Wälder kehren zurück

Vor etwa 11.000 Jahren erwärmte es sich spürbar, um knapp 3 bis 5 °C, unsere gegenwärtige Warmzeit, das Holozän, begann. Die Tundrenlandschaft wandelte sich langsam in eine Waldlandschaft um und auch die Böden entwickelten sich: die warmzeitlichen Bedingungen erhöhen die Verwitterung und die biologische Aktivität nimmt zu.

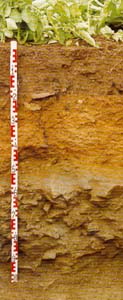

Wichtigster Bodentyp der Landschaft zwischen Donau und Moldau ist die Braunerde. Die Böden sind entstanden aus den periglazialen Deckschichten - Relikte der Kaltzeiten. Sie bewegten sich an der Oberfläche hangabwärts, als der Permafrost in den Sommermonaten in den obersten Metern auftaute. Zugleich zerkleinerten Frost- und Eissprengung die Gesteine: im Holozän konnte hier die Verwitterung ansetzen. Die Böden sind also nicht einfach aus den anstehenden festen Gneisen und Graniten entstanden; die Kraft der Verwitterung hätte dafür allein nicht ausgereicht. In den Hochlagen, etwa ab 1000 Metern zeigen die Böden einen hellen Bereich unter einem mächtigen dunklen Humushorizont: die Böden sind podsoliert, gebleicht, als Folge der hohen Niederschlagssummen von mehr als 1500 mm pro Jahr und der niedrigen Jahresmitteltemperaturen von unter 5 °C. Hohe Niederschlagsmengen und geringe Temperaturen verursachen eine Verlagerung von Eisen und Humus in tiefere Bereiche des Bodens. Echte Podsole, wie sie typisch sind für die russische Taiga, gibt es im Waldgebirge allerdings nur selten. Dort, wo Grundwasser in Oberflächennähe ansteht, finden sich Gleye und Moore.

Wichtigster Bodentyp der Landschaft zwischen Donau und Moldau ist die Braunerde. Die Böden sind entstanden aus den periglazialen Deckschichten - Relikte der Kaltzeiten. Sie bewegten sich an der Oberfläche hangabwärts, als der Permafrost in den Sommermonaten in den obersten Metern auftaute. Zugleich zerkleinerten Frost- und Eissprengung die Gesteine: im Holozän konnte hier die Verwitterung ansetzen. Die Böden sind also nicht einfach aus den anstehenden festen Gneisen und Graniten entstanden; die Kraft der Verwitterung hätte dafür allein nicht ausgereicht. In den Hochlagen, etwa ab 1000 Metern zeigen die Böden einen hellen Bereich unter einem mächtigen dunklen Humushorizont: die Böden sind podsoliert, gebleicht, als Folge der hohen Niederschlagssummen von mehr als 1500 mm pro Jahr und der niedrigen Jahresmitteltemperaturen von unter 5 °C. Hohe Niederschlagsmengen und geringe Temperaturen verursachen eine Verlagerung von Eisen und Humus in tiefere Bereiche des Bodens. Echte Podsole, wie sie typisch sind für die russische Taiga, gibt es im Waldgebirge allerdings nur selten. Dort, wo Grundwasser in Oberflächennähe ansteht, finden sich Gleye und Moore.

Im Holozän durchlief auch die Vegetation eine deutliche Entwicklung. Dies zeigt die Rekonstruktion der Vegetationsgeschichte aus Pollenprofilen. Die Wälder veränderten sich ständig in ihrer Zusammensetzung. Für die letzten 1000 Jahre muß allerdings unterschieden werden zwischen der natürlichen Waldgeschichte und der durch den Menschen verursachten. Ohne den Eingriff des Menschen sähe nicht nur das Verhältnis von offener Landschaft und Wald anders aus; auch die Wälder selbst böten ein anderes Bild. Aus den wenigen Resten noch existierender naturnaher Waldbestände und der Vegetationsgeschichte können die Botaniker die potentielle natürliche Vegetation ableiten. Damit vermitteln sie uns ein Bild, wie der ‘Wald’ aussähe, wenn der Mensch ihn nicht besiedelt hätte:

Im Holozän durchlief auch die Vegetation eine deutliche Entwicklung. Dies zeigt die Rekonstruktion der Vegetationsgeschichte aus Pollenprofilen. Die Wälder veränderten sich ständig in ihrer Zusammensetzung. Für die letzten 1000 Jahre muß allerdings unterschieden werden zwischen der natürlichen Waldgeschichte und der durch den Menschen verursachten. Ohne den Eingriff des Menschen sähe nicht nur das Verhältnis von offener Landschaft und Wald anders aus; auch die Wälder selbst böten ein anderes Bild. Aus den wenigen Resten noch existierender naturnaher Waldbestände und der Vegetationsgeschichte können die Botaniker die potentielle natürliche Vegetation ableiten. Damit vermitteln sie uns ein Bild, wie der ‘Wald’ aussähe, wenn der Mensch ihn nicht besiedelt hätte:

In der kollinen Stufe, unter 500 Meter Höhe, an den Hängen des Vorwaldes etwa, bestimmten Eichenmischwälder das Waldbild. Darüber, in der submontanen Stufe, dominierten Buchen. Von 650 bis 900 Meter reicht die montane Stufe: Hier wäre ein Buchen-Tanne-Fichten-Mischwald natürlich. Und erst in den Hochlagen ab 900 Metern beherrschte ein Fichtenbergwald die Landschaft.

Seit gut einem Jahrtausend ist der Wald Kulturlandschaft. Zuerst in den tieferen Lagen, später auch weiter oben, rodeten die Siedler weite Landstriche. Der Holzverbrauch der bayerischen und böhmischen Glashütten ging zeitweise so weit, daß die Aschenbrennerei gegen Ende des 18. Jahrhunderts wegen Holzmangels eingestellt werden mußte. Im 18. und 19. Jahrhundert verändert auch die Waldweidewirtschaft das Waldbild. Zeugen davon sind die Schachten: der größte, der Ruckwiesschachten ist bereits seit 1613 verbürgt. Große Waldbestände fielen auch der Einrichtung der Triftkanäle ab dem 18. Jahrhundert zum Opfer. Die Einführung der staatlichen Forstwirtschaft, in der Mitte des 19. Jahrhunderts regelte die Holzentnahme.

Seit gut einem Jahrtausend ist der Wald Kulturlandschaft. Zuerst in den tieferen Lagen, später auch weiter oben, rodeten die Siedler weite Landstriche. Der Holzverbrauch der bayerischen und böhmischen Glashütten ging zeitweise so weit, daß die Aschenbrennerei gegen Ende des 18. Jahrhunderts wegen Holzmangels eingestellt werden mußte. Im 18. und 19. Jahrhundert verändert auch die Waldweidewirtschaft das Waldbild. Zeugen davon sind die Schachten: der größte, der Ruckwiesschachten ist bereits seit 1613 verbürgt. Große Waldbestände fielen auch der Einrichtung der Triftkanäle ab dem 18. Jahrhundert zum Opfer. Die Einführung der staatlichen Forstwirtschaft, in der Mitte des 19. Jahrhunderts regelte die Holzentnahme.

Zugleich veränderte sich das Waldbild erneut: Fichtenmonokulturen sind es nun, die den Wald als Forst bestimmen. Neben der Tristesse für das Auge bringen sie weitere Probleme mit sich: die einseitige Waldzusammensetzung begünstigt Schädlingsbefall, Sturmschäden und saure Böden.